Nel momento preciso in cui sto iniziando a scrivere questo articolo, so già che verrà fuori diverso da come l’avevo immaginato.

Dovrebbe essere un articolo sulle etichette che incasellano la gente e la costringono in una scatola.

Dal momento in cui mi hanno proposto di scriverlo, me lo sono immaginata così: un pezzo un po’ serio un po’ faceto – all’inizio più faceto, poi via via più serio, perché è lo schema che funziona meglio – che iniziasse con degli esempi di vita vissuta – “quando andavo alle elementari, c’era un bambino che per tutti era ‘il giullare’, e” – e che insomma prima ti fregasse facendoti pensare che ti saresti divertito, e poi scatenasse il Pistolotto Neutralizza-Voglia-Di-Vivere sulla nocività delle etichette e sulle gabbie che creano e bla bla bla.

Quindi in pratica avevo già etichettato il mio articolo, ah ah. L’avevo già inquadrato e sigillato nella forma, nella gabbia, che ho subito dato per scontato dovesse avere.

E invece, niente: ho acceso il computer, ho aperto il documento nuovo, e ho deciso che se bisognava scardinare etichette tanto valeva iniziare da qui.

Vi spiego innanzitutto perché in teoria dovrei essere la persona adatta a cui chiedere di scrivere un articolo sulle etichette. Sto scrivendo una serie di gialli-non-proprio-gialli (di chiamarli gialli-gialli non me la sento, visto che nutro tutto il rispetto del mondo per le gialliste e i giallisti veri e vedo la differenza, nel senso che le mie trame investigative sono un pretesto per raccontare altra roba che è quella che mi interessa sul serio), che hanno per protagonista una trentenne di nome Atena Ferraris, che di mestiere ufficialmente fa l’enigmista e ufficiosamente leva dai guai il suo gemello scemo, Febo.

Atena è neurodivergente, nello specifico AuDHD, che significa autistica e ADHD, e suo fratello ha due hobby: uno, appunto, è mettersi in casini da cui tocca poi alla sorella tirarlo fuori, l’altro è rompere le scatole alla sorella, che ha appena scoperto che esiste una definizione per quello che è (AuDHD, appunto) e ne è entusiasta, ma che secondo Febo invece sbaglia a volersi fare – indovinate un po’? – etichettare. Il cerchio si chiude e avete appena capito come mai io sono qui che scrivo.

Ora. Il primo libro di Atena è uscito un anno fa, quasi esatto. Io giro moltissimo per presentazioni ed eventi e ho parlato tantissimo, in tantissime librerie biblioteche scuole eccetera, e a tantissime persone, di questo libro. È stato un anno a dir poco appassionante.

Oddio, girare a presentare un libro che si è scritto tende in effetti a essere un’esperienza appassionante in generale, ma quando parli di un tema come questo posso garantire che è come se ti muovessi con un gigantesco cartellone illuminato sopra la testa che porta la scritta OKAY, OGGI SI FA SUL SERIO.

Alle presentazioni, di solito, le persone annuiscono con cortesia, fanno osservazioni carine, domande gentili, lasciano vuota la prima fila e dopo un affettuoso momento firmacopie se ne vanno a casa e bòn; se sei stata brava e va bene, le rivedi l’anno seguente.

Se giri a parlare di neurodivergenze, ho scoperto, no.

O meglio: la maggior parte delle volte, questo scenario resta vero. Presentazioni affettuose ed educate. Solo che “la maggior parte” non è poi così maggiore: diciamo, due volte su tre. (Forse più quattro volte su sette, ma per comodità diciamo due su tre, via.)

La terza volta è la più interessante.

La terza volta c’è la ragazza che scoppia a piangere mentre parli di come Febo prende la diagnosi di Atena e del fatto che spesso, purtroppo, in effetti, quando una persona neurodivergente riceve la diagnosi – specie se la riceve quando è già adulta –, intorno a lei ci sono persone che la prendono molto male. Come se fosse un problema, e un problema loro. E da un giorno all’altro guardano la persona diagnosticata in un altro modo. A volte come una pazza, a volte come una traditrice che ha scelto la scorciatoia comoda.

La terza volta c’è la signora agée, ingioiellata e distinta, che passa tutta la presentazione fissando nel vuoto con la bocca strizzata di una che ha appena succhiato un limone; tu la vedi con la coda dell’occhio mentre parli e ti dici: “Si vede che questa presentazione le sta facendo schifo e sta pensando che stasera avrebbe fatto molto meglio a starsene a casa a guardare Ballando con le stelle“.

Poi invece al firmacopie ti si avvicina e ti spiega di essersi riconosciuta nel lato ADHD di Atena al cento per cento. E parte con la descrizione struggente di una vita difficilissima di ragazza ADHD mai diagnosticata ma in compenso molto molto maltrattata per non essere mai stata “a posto” e non avere mai saputo “come ci si deve comportare”.

La terza volta c’è il ragazzo che alza una mano e ti informa, col tono placido della comunicazione di servizio, di aver fatto leggere a sua moglie i punti del tuo libro in cui Atena parla con sua madre e le chiede di farle da droide protocollare (perché uno dei tratti più classici dell’autismo è quella sensazione di non essersi fatti trovare in casa mentre al resto del mondo consegnavano a domicilio il manuale delle regole dell’Essere Umani, e di avere quindi bisogno di farsi decodificare e spiegare tutte le convenzioni sociali che agli altri sembrano venire spontanee): “È esattamente quello che succede a me e non sapevo più come farglielo capire – ora lo so, grazie. Anzi, se nel prossimo libro potessi includere anche quelle cose che hai detto qui oggi sulle vere ragioni per cui un neurodivergente tende a interrompere l’interlocutore, te ne sarei grato”.

(Ora arrivo dove voglio arrivare, eh. E cioè alle etichette.)

Una di queste famose terze volte – in verità più d’una, ma mentre scrivo ne ho in mente una in particolare – mi è capitato che una signora del pubblico partisse in quarta, a metà della presentazione, con una tirata sul fatto che oggi “si fanno troppe diagnosi”, laddove “non c’è mica bisogno di etichettare sempre tutto” e “ognuno è come è e basta, chissenefrega”.

So che state già annuendo con la faccia di chi ha subito inquadrato la circostanza, e molto probabilmente è vero, ma lasciate che sottolinei un paio di dettagli. La signora sosteneva che “oggi si fanno troppe diagnosi”, sì, ma a questa frase, che si sente spessissimo in giro, appiccicava una coda di argomentazioni un pochino diversa dal solito. Di solito chi dice “oggi si fanno troppe diagnosi” lo dice sbuffando, come quando a Natale vorresti farti passare l’avanzo di arrosto da finire, ma il vassoio sta vicino alla zia e la zia si è appena messa a concionare di politica e a te preme troncare rapidamente la conversazione con una sentenza a effetto affinché lei non si lasci distrarre e ti passi l’arrosto prima che se lo finisca tuo cugino.

In quel caso, “oggi si fanno troppe diagnosi” è seguito spesso da affermazioni ulteriormente sminuenti, prima fra tutte “allora siamo tutti un po’ autistici”, e il senso generale delle parole e dell’atteggiamento è: “che palle questa moda che non mi riguarda: la smettessero di lagnarsi e tirassero fuori le palle, ché la vita è difficile per tutti”.

È uno scenario su cui ci sarebbe da dire (e infatti viene detta ogni giorno, e da persone più competenti di me) un saaaacco di roba, ma non lo farò io e non lo farò qui.

Invece la signora che sto rievocando io non era sbuffante né sminuente. Anzi: la sua perorazione aveva anche un’intenzione ultima sicuramente encomiabile. Ognuno è come è, e chissenefrega: a me non dispiace se qualcuno la pensa così. Anzi. È più o meno il modo in cui non solo la penso anch’io, ma vorrei che la pensasse più gente possibile (e non soltanto rispetto alle neurodivergenze).

Tuttavia, il ragionamento della signora implicava che per arrivare all’essere ognuno come è, e chissenefrega bisognasse abolire le etichette. Ognuno è come è, ma non bisogna dire come è. Che lo sia pure… ma senza che venga definito. E mi ricordo che quella volta, mentre si apriva il dibattito fra la signora, gli altri partecipanti e me, e io stessa cercavo di chiarirmi le idee e di verbalizzare nella maniera più puntuale possibile cosa mi stridesse di quel ragionamento, mi è apparsa davanti agli occhi una specie di equazione.

Etichetta uguale definizione più stigma.

In sostanza: l’etichetta è dare un nome a qualcosa, ma appiccicare anche un giudizio automatico abbinato a quel nome, a quella definizione lì.

A volte il giudizio è talmente invalso che si fa anche fatica a capire dov’è che finisce la definizione e dov’è che comincia lo stigma. E spesso lo stigma c’è solo nella testa di chi sente la parola, non è necessariamente inscindibile dalla definizione.

Facciamo degli esempi? Se dico “colf”, definisco una professione. Ma magari qualcuno sente “colf” e ci associa “stipendio basso o precario”, “scarse qualifiche formative”, “fascia sociale inferiore”. Roba vera per forza? No. Roba anche solo statisticamente vera? Bah, due delle persone più colte ed eclettiche di mia conoscenza hanno lavorato nelle pulizie, quindi almeno per quel che mi riguarda no. Roba che la gente tende a pensare? Eh, probabilmente sì. E quindi, se sei il tipo di persona che pensa che presentare la sua amica dicendo “lei è Marisa, ha trentasei anni, fa la colf” induca gli astanti a visualizzarla come una persona poco colta e al limite dell’indigenza, magari ometti quell’informazione. Pensando, in assoluta buona fede, che Marisa abbia tutto il diritto di essere quello che è senza bisogno che gli altri vengano a sapere cos’è.

Ecco. La signora della presentazione seguiva questo ragionamento.

“Perché dire che una persona è autistica, che è una cosa brutta (o quantomeno percepita come tale)? Lasciamola essere com’è senza bisogno di etichettarla, perché questa definizione si accompagna a uno stigma.”

Il problema – almeno, per come la vedo io – è che, se neghiamo una definizione alle cose per paura dello stigma che si trascina dietro, neghiamo una serie di vantaggi che invece vengono da quella definizione.

In fondo definire le cose significa mettere ordine.

Significa: c’è una parola precisa per questa roba informe che fino ad ora non hai saputo da che parte prendere. C’è gente che ci ha ragionato prima di te, che l’ha osservata con calma, che ha pettinato il cespuglio. È stata fatta una mappa. Non sei solo e smarrito di fonte al caos.

E scendendo nel concreto, nel concretissimo, significa anche che, per esempio, se hai appena scoperto di essere ADHD, e hai diciannove anni, e devi prepararti per la maturità, e sei in crisi nera perché ti rendi conto che non riesci a studiare tutta quella roba senza deconcentrarti, puoi andare online, inserire l’hashtag #ADHD e trovarti davanti a una serie di video e di contributi di altri ragazzi ADHD che, con totale, rinfrescante, assoluta e soprattutto nuova disinvoltura – nuova nel senso di mai vista prima, nei decenni precedenti – ti dicono: “Ciao! Sono ADHD e volevo raccontarvi il metodo che ho trovato ultimamente per riuscire a studiare in questo periodo di scadenze e interrogazioni. Per ora per me sembra funzionare: vedete un po’ se torna utile anche a voi!”. Magari per te il suo suggerimento funzionerà o magari no, o magari andrà bene per un po’ e poi dovrai passare a qualcos’altro, ma in ogni caso ci sono più probabilità che tu il tuo esame di maturità te lo porti a casa con successo. Se non sai dove cercare, cosa cercare, allora invece è certo che non troverai proprio un tubo e dovrai fare tutto da solo, magari approdando con lunghi processi e grandi fatiche a strategie o stati mentali che per qualcun altro erano invece già la proverbiale acqua calda.

Tutto ciò è possibile se alla definizione si leva lo stigma. Se non si nega alle persone la possibilità di sapere cosa si è, e di accedere alle informazioni relative, con l’intenzione di proteggerle da uno stigma che, francamente, nel 2026 dovrebbe anche non avere più ragione d’essere.

L’AUTRICE E IL NUOVO ROMANZO – La scrittrice Alice Basso è nata nel 1979 a Milano. Lavora per diverse case editrici, e vive in un borgo medievale fuori Torino.

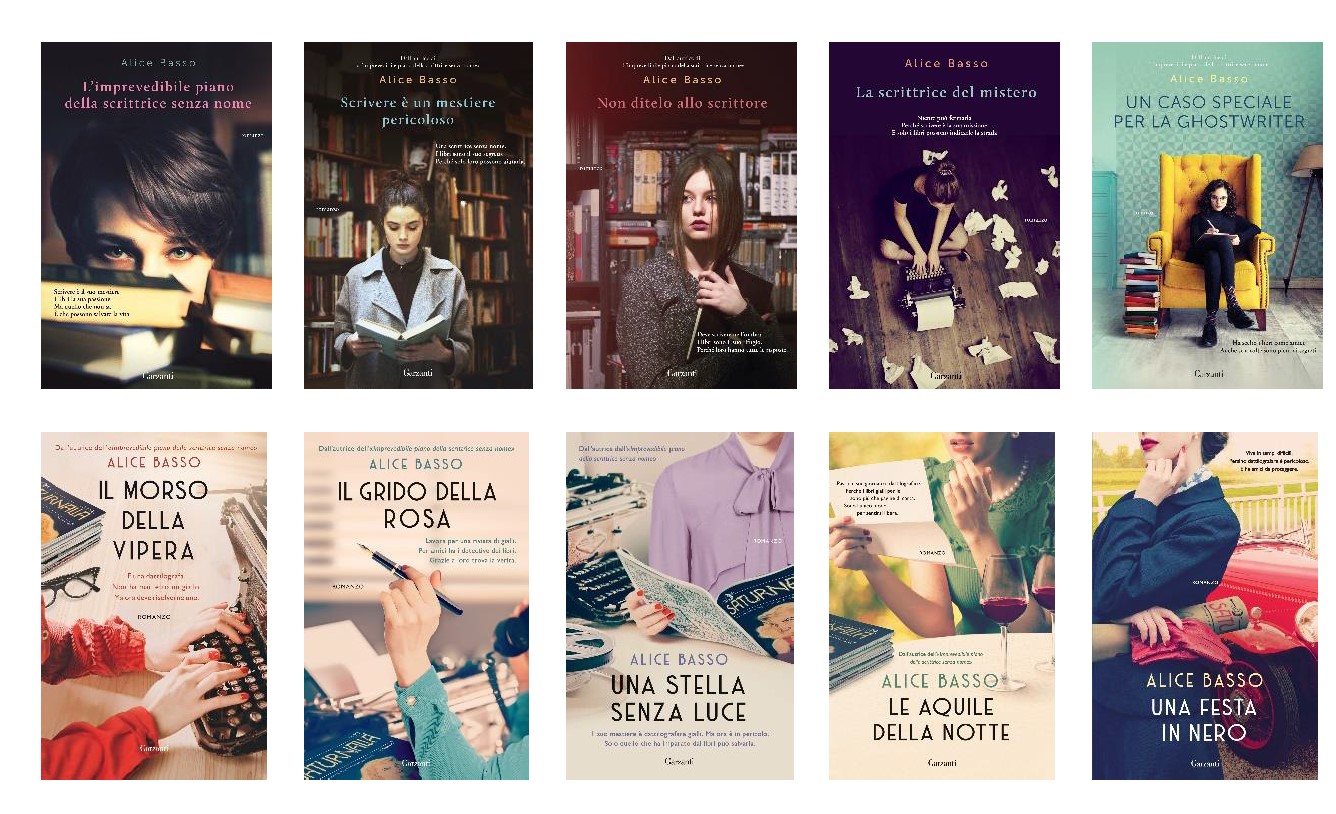

Con Garzanti Basso ha esordito con le avventure della ghostwriter Vani Sarca (L’imprevedibile piano della scrittrice senza nome, Scrivere è un mestiere pericoloso, Non ditelo allo scrittore, La scrittrice del mistero e Un caso speciale per la ghostwriter); nel 2020 è poi uscito Il morso della vipera, il primo capitolo di una nuova serie, ambientata nell’Italia degli anni ’30, con protagonista il personaggio di Anita; nel 2021 è stata la volta de Il grido della rosa e nel 2022 è poi stata pubblicata una nuova avventura della stessa serie, Una stella senza luce; nel 2023 è arrivato in libreria Le aquile della notte, con un ritorno di Anita e degli anni ’30. La serie si è quindi chiusa nei mesi scorsi con Una festa in nero.

Nel frattempo, l’autrice (anche collaboratrice del nostro sito – qui le sue autoironiche riflessioni) ha debuttato nel mondo della narrativa per ragazzi con I fratelli difendieroi (sempre proposto da Garzanti).

Nel 2025 ha inaugurato una nuova serie con il libro Le ventisette sveglie di Atena Ferraris, con una nuova protagonista, Atena Ferraris.

E ora arriva in libreria il secondo volume, Le ottanta domande di Atena Ferraris. Atena, che ha fondato una rivista di enigmistica perché “cercare soluzioni logiche a tutto per me è istintivo“, adesso è alle prese con una nuova avventura: dopo aver aiutato suo fratello Febo a smascherare un mago imbroglione, adesso si trova a dover indagare sul mistero di una lettera minatoria. Una sua amica, infatti, è vittima di mobbing da parte dell’azienda dove lavora.

Intanto, la donna sta cominciando a uscire di casa sempre più spesso, e molti stanno facendo affidamento su di lei, perché è “molto brava a risolvere i problemi altrui“. Insieme alle uscite, cominciano ad aumentare anche i suoi interrogativi: “Non so se voglio davvero capire chi sono, perché ogni risposta potrebbe appiccicarmi addosso un’etichetta, e le etichette ti chiudono in una scatola”.

Ritornano così le storie di Atena Ferraris, “un personaggio speciale che ci insegna ad avere pazienza, perché una soluzione si trova sempre, anche quando si è pieni di interrogativi”.

Fonte: www.illibraio.it