Non sono brava a ordinare al ristorante. Me ne sto lì, col menu in mano, a sperare che il cameriere mi dia altri cinque minuti. Quando i miei commensali hanno fame, scelgo una cosa a caso, di fretta e istinto; e vorrei dire che va tutto bene, che poi è buonissima – invece mi ritrovo a lanciare occhiate di rimpianto al piatto degli altri, sempre più appetitoso del mio.

Non so neanche cucinare: c’è stato qualche ragù, un po’ di pollo al curry; c’è stato il periodo salutista di passati e vellutate, e quello della spesa online da Tesco, con basilico over-priced e ricette italiane appese al frigorifero. Ma nessuno di questi “periodi” si è mai trasformato in un’abitudine di vita, in quella semplice routine del farsi da mangiare tutti i giorni in modo dignitoso, vario, e con un minimo di piacere nel farlo (e nel mangiarlo).

Da bambina passavo molto tempo in cucina. Mia madre lavorava, e quando tornava a casa le facevo compagnia – era una bella cucina senza televisione, chiacchieravamo, la guardavo mettere a posto la spesa e cucinare. Mia madre mi chiedeva tutti i giorni: “cosa mangiamo stasera?”. Naturalmente lo chiedeva a sé stessa. Ma c’era un’urgenza, in quella domanda, nel suo ripetersi, che colpiva anche me; un obbligo di scelta che mi coinvolgeva. Sentivo, in quei tardi pomeriggi in cucina, il peso della responsabilità di sfamare; ovvero nutrire, non sé stessi, ma gli altri.

LEGGI ANCHE – Il cellulare? Ha salvato i miei amori romantici. Non ho nostalgia del mondo pre-smartphone

La “gente normale”, dico, cucina: eppure se penso alle donne che conosco – della mia età – sono poche quelle che lo sanno fare o amano farlo. Tutte, bene o male, mangiano: ma mangiamo molto fuori, saltiamo i pasti, ci “arrangiamo”. In compenso vediamo i nostri coetanei, i trentenni maschi, emancipati senza fare baccano dal piatto di mamma, perfettamente a loro agio in quel compito quotidiano di sostentarsi, che nelle loro mani appare una questione semplice, scevra da ruoli, libera da archetipi.

La cucina, per noi donne trentenni, è quel luogo in cui abbiamo visto le nostre madri costrette, nell’ansia perenne di “cosa faccio stasera?”, nel dover “fare” per tutta la famiglia. Aderenti al ruolo anonimo e universale di chi prepara da mangiare. Chi ha cucinato l’ultima cena? chiede la storia femminile del mondo di Rosalind Miles. Chi cucinava le nostre cene di bambine?

Eravamo certe che noi, in cucina, non ci avremmo passato molto tempo.

Ci siamo ribellate sistematicamente a imparare i rudimenti dello sfamare, scordandoci così, insieme, anche quelli del nutrimento di noi stesse. Ci sentivamo nate per altre imprese, ci erano state fatte altre promesse. Soprattutto, sembrava che quelle promesse fossero incompatibili con l’atto di preparare da mangiare. Non cucino per te, quindi non cucino. In fondo, la paralisi nella scelta è data dall’obbligo della scelta; dalla responsabilità di mettere in tavola qualcosa, qualsiasi cosa, e a qualsiasi costo, poiché il nostro essere umani ci obbliga a mangiare, e il nostro essere donne ci obbliga(va) a farci carico di questa umana necessità. Per tutti.

Ma non siamo più orgogliose di quel non saper fare. Quella che da piccole dev’essere sembrata un’arma di emancipazione – e in fondo lo è stata, nessuno più si aspetta che gli prepariamo la cena, o meglio, nessuno lo dà per scontato – quell’arma assume, decenni dopo, gli impietosi contorni di un limite.

Soprattutto, non è una scelta. Io credo che noi siamo la generazione di passaggio, fra l’obbligo e la scelta. Perché le ventenni sono già tornate a cucinare. Me lo spiego in due modi. Innanzitutto, una differente concezione dell’emancipazione femminile. Noi, nate negli anni Ottanta, abbiamo respirato l’ottimismo cieco dei Novanta, una promessa di successo la cui unica condizione era quella di essere brave: prime a scuola, studiose, ma anche dure, inflessibili con noi stesse e con gli altri, simili a quello che era lo stereotipo maschile. Lo stereotipo della carriera totalizzante, un modello che ora non funziona più, né per gli uomini né per le donne: perché con la crisi si è riscoperta una fluidità, una morbidezza nell’intendere il lavoro e la carriera. Lavoro ma allo stesso tempo vivo. E perciò cucino. Un modo più autentico, forse, imposto brutalmente dalla precarietà di quei posti di lavoro che non danno più sicurezze, o non ne danno abbastanza per indurci a rinunciare a tutto ciò che di altro dal lavoro esiste, nella vita.

La seconda ragione per cui le ventenni sono tornate a cucinare ha a che fare con la sessualità. Barthes racconta bene l’ambivalenza del cibo: da una parte propensione verso l’alto, verso la purezza dell’ambrosia, per cui la materia è eterizzata; d’altra parte la materialità stessa dell’abbondanza e del desiderio. Bisogno/desiderio sono state, per la donna, pulsioni da negare sistematicamente: prima per un obbligo di virtù esibita figlia della nostra tradizione cattolica, poi della retorica fascista, infine, appunto, da una certa durezza che ci era presentata come condizione necessaria alla realizzazione del nostro potenziale intellettuale, sociale, creativo. Mi piace credere che riavvicinarsi al cibo, legittimare il desiderio di scelta e riprendere il contatto con la materia, sia un passo verso il superamento di questa mortificazione; il permesso di riavvicinarsi alla sensualità e alla morbidezza – scelta, e non ruolo.

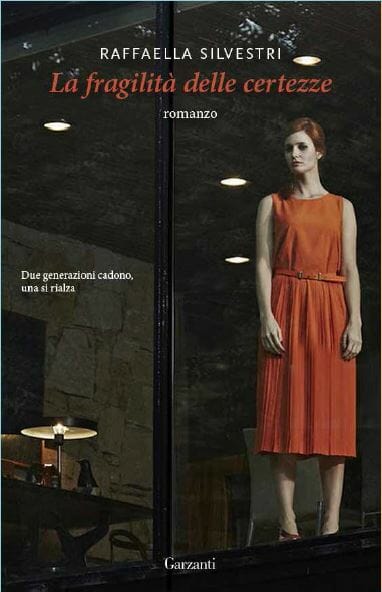

L’AUTRICE – Raffaella Silvestri è nata a Milano, si è laureata all’Università di Cambridge e si occupa di marketing e comunicazione. Suo romanzo d’esordio è La distanza da Helsinki (Bompiani) e nel 2017 uscirà per Garzanti il suo secondo romanzo: La fragilità delle certezze.

IL LIBRO – La fragilità delle certezze è un romanzo ambientato a Milano e parla di Anna, una trentenne che da sempre si sente fuori posto. Fuori posto al liceo e all’università, nella sua famiglia, e anche nella relazione con un uomo più vecchio di lei, Valerio, il suo professore di teatro e attore famoso che si fa vivo solo quando vuole lui. Fuori posto persino con sé stessa, come se niente potesse cancellare un evento che ha segnato la sua adolescenza. Eppure Anna è tenace ed è riuscita ad avviare una startup di successo.

Teo, il socio di Anna, è invece un trentenne che sembra aver avuto tutto dalla vita e che ha deciso di scommettere sul suo futuro. Tra i due nasce qualcosa di impalpabile, che serpeggia nell’elettricità che pervade ogni loro conversazione. Devono affrontare insieme le difficoltà quando la loro startup viene travolta da un tracollo finanziario. E la loro personale battaglia si intreccia indissolubilmente alla storia italiana che, dopo aver promesso una crescita culturale, sociale ed economica che non ci sarebbe mai stata, ha dato tantissimo a una generazione, ma ha tolto tutto a un’altra…

Fonte: www.illibraio.it